베르사유 조약

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

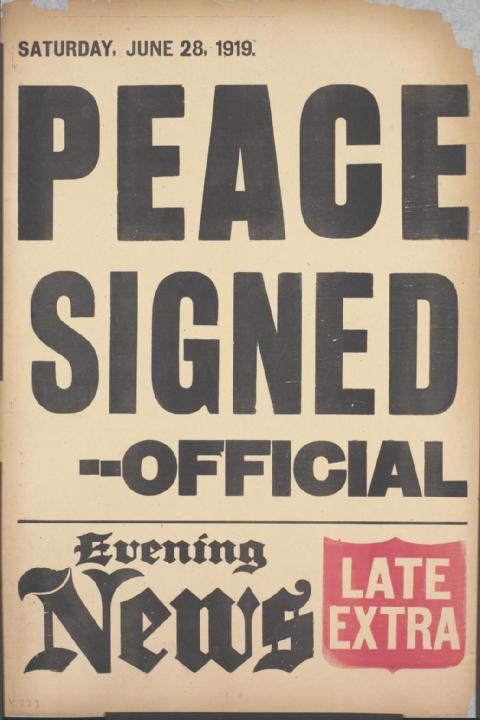

베르사유 조약은 제1차 세계 대전 종전을 위해 1919년 6월 28일 체결된 조약이다. 이 조약은 전쟁의 배경, 14개조 평화 원칙, 휴전 협정 등을 거쳐 체결되었으며, 독일을 비롯한 패전국들은 조약 체결 과정에서 배제되었다. 조약의 주요 내용은 영토, 군사, 경제 관련 조항을 담고 있으며, 독일은 영토의 15%와 인구의 10%를 잃고, 막대한 배상금을 지불해야 했다. 또한 독일군의 규모가 제한되고, 라인란트 지역은 비무장화되었다. 이 조약은 국제 연맹 창설을 규정했지만, 미국 상원의 비준 거부로 국제 연맹의 영향력은 제한적이었다. 베르사유 조약은 독일 내에서 '강요된 평화'로 인식되어 불만을 샀고, 이는 바이마르 공화국의 위기와 나치즘의 발흥, 제2차 세계 대전 발발의 한 원인이 되었다. 조약은 일본이 산둥반도 이권을 획득하게 했고, 민족 자결주의 원칙의 한계를 드러내며, 국제 정치 현실에 대한 인식을 갖게 하는 계기가 되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1919년 6월 - 대양함대 자침사건

대양함대 자침사건은 제1차 세계 대전 종전 후 스캐퍼플로 해군 기지에 억류된 독일 대양함대가 연합국에 항복하는 대신 스스로 침몰한 사건으로, 독일 해군의 자존심을 지키려는 의지와 베르사유 조약 이후 함대의 운명에 대한 불확실성에서 비롯되었다. - 1920년 발효된 조약 - 타르투 조약 (러시아-핀란드)

1920년 10월 14일 핀란드와 러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국 간에 체결된 타르투 조약은 핀란드의 독립 승인과 페차모 지역 확보를 통해 북극해로의 출구를 제공했으나, 동카렐리야 지역에 대한 핀란드의 영유권 포기를 포함하며, 1939년 소련의 겨울 전쟁 개시로 파기되었다. - 1920년 발효된 조약 - 타르투 조약 (러시아-에스토니아)

1920년 2월 2일 소비에트 러시아와 에스토니아 간에 체결된 타르투 조약은 에스토니아의 독립을 법적으로 처음 승인하고 양국 간 국경을 확정했으며, 러시아의 전쟁 배상금 지불 및 영토 할양을 규정했으나, 소련의 에스토니아 강제 병합 이후 이행에 차질이 생겨 현재까지도 일부 국경 분쟁의 원인이 되고 있다. - 1919년 체결된 조약 - 뇌이 조약

뇌이 조약은 제1차 세계 대전 후 불가리아에 대한 강화 조약으로, 영토 할양, 군비 감축, 배상금 지불을 주요 내용으로 하며, 특히 서트라키아 할양으로 불가리아는 에게해 접근을 상실하고 주변국과의 국경이 재조정되어 국력 약화에 큰 영향을 미쳤다. - 1919년 체결된 조약 - 생제르맹 조약

생제르맹 조약은 1차 세계 대전 후 오스트리아-헝가리 제국 해체와 오스트리아의 전쟁 책임을 묻고, 영토 할양, 배상금 지불, 독일과의 연합 금지, 군대 축소 등을 규정한 평화 조약이다.

2. 배경

프랑스는 프로이센-프랑스 전쟁(보불전쟁)에서 패배한 후, 1871년 베르사유 궁전 '''거울의 방'''에서 독일 제국 빌헬름 1세의 대관식이 열리는 굴욕을 겪었다.[54] 프랑스는 이러한 치욕을 씻기 위해 독일과의 종전 협약 장소로 베르사유 궁전 거울의 방을 선택했다.

2. 1. 제1차 세계 대전

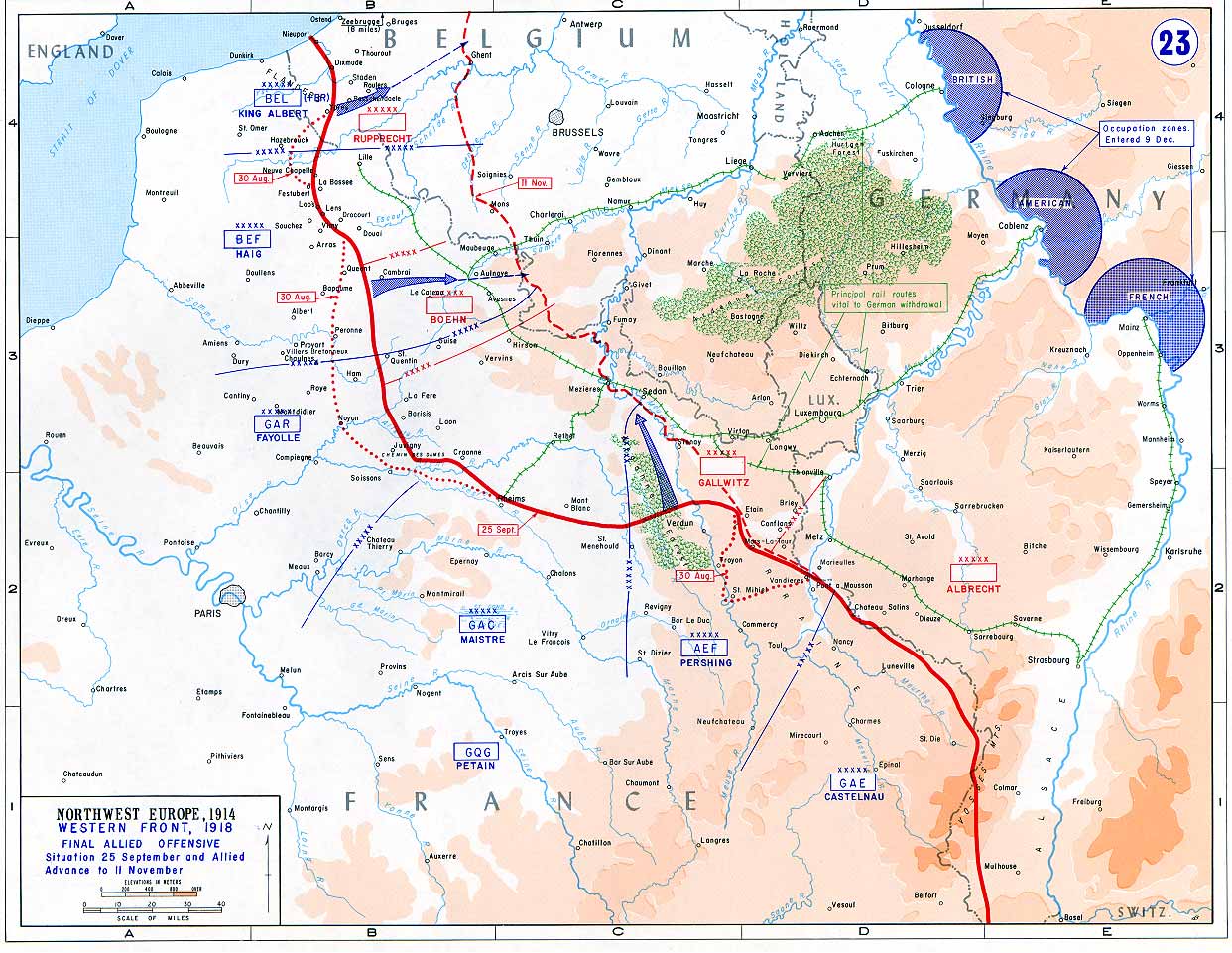

1914년 7월 위기 이후 제1차 세계 대전이 발발했다. 오스트리아-헝가리 제국이 세르비아에 선전포고를 한 데 이어, 독일 제국은 8월 1일 러시아 제국에, 8월 3일 벨기에와 프랑스에 선전포고를 했다. 8월 3일 독일의 벨기에 침공으로 영국은 8월 4일 독일에 선전포고했다.[54] 중앙 동맹국(독일이 주도)과 연합국(영국, 프랑스, 러시아가 주도)이 대립했다. 유럽뿐만 아니라 중동, 아프리카, 아시아에서도 전투가 벌어지면서 다른 국가들이 참전했다. 2월 혁명과 10월 혁명으로 블라디미르 레닌이 이끄는 러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국은 1918년 3월 브레스트-리토프스크 조약에 서명했는데, 이는 독일에게 매우 유리한 항복이었다. 미국 원정군이 준비를 마치기 전에 승리하려던 독일은 서부 전선으로 병력을 이동시켰지만 실패했다. 연합군은 전투에서 승리하고 독일의 오스만 제국, 오스트리아, 불가리아 동맹국들을 압도하여 1918년 11월 항복과 같은 휴전을 강요했다.

미국은 1917년 중앙 동맹국에 맞서 전쟁에 참전했고, 우드로 윌슨 대통령은 평화 조건 형성에 중요한 역할을 했다. 그의 목표는 전쟁을 민족주의적 분쟁과 야망으로부터 분리하는 것이었다. 1918년 1월 8일, 윌슨은 14개조 평화 원칙을 발표했다. 이 조항들은 자유 무역, 공개 협정, 민주주의 정책을 개괄했고, 민족자결이 가정되었다. 이는 전쟁의 협상을 통한 종식, 국제적인 군축, 점령지에서 중앙 동맹국의 철수, 폴란드 국가의 수립, 민족적 경계를 따라 유럽의 국경 재조정, 국제 연맹 구성을 요구했다.[3]

1918년 여름 독일의 패배가 명확해졌고, 1918년 11월 11일 휴전 협정이 체결되었다. 이 협정은 점령지와 알자스-로렌에서의 즉각 철수를 포함하여 항전 지속을 불가능하게 만드는 매우 엄격한 것이었지만, "14개조 평화 원칙"과 1918년 2월 11일의 "4원칙", "민족 자결·무병합·무군세·무징벌적 손해 배상", 9월 27일의 "5원칙"을 더한 "윌슨 강령"이 장래의 강화 조약 원칙이 될 것이라고 밝혔다.

2. 2. 14개조 평화 원칙

우드로 윌슨 미국 대통령은 1918년 1월 8일, 십사개 조항을 발표했다. 이 조항은 자유 무역, 공개 협정, 민주주의 정책을 포함했다. 자결권이라는 용어는 사용되지 않았지만, 그 의미는 내포되어 있었다. 윌슨 대통령은 이 조항들을 통해 전쟁을 협상으로 끝내고, 국제적인 군축을 이루며, 점령지에서 중앙 연합국이 철수하고, 폴란드 국가를 수립하며, 민족적 경계를 따라 유럽의 국경을 재조정하고, 국제 연맹을 구성하여 모든 국가의 정치적 독립과 영토 보전을 보장하고자 했다.[3]이는 영토 합병 없이 정의롭고 민주적인 평화를 추구하는 것이었다. 십사개 조항은 외교 정책 고문 에드워드 M. 하우스가 이끄는 약 150명의 고문팀인 인콰이어리의 연구를 바탕으로, 평화 회의에서 제기될 가능성이 있는 주제들을 다루었다.

2. 3. 휴전 협정

1918년 가을, 중앙 연합국은 붕괴하기 시작했다.[1] 독일군 내의 탈영률은 증가했고, 민간인 파업은 전쟁 생산을 급격히 감소시켰다.[2][3] 서부 전선에서 연합군은 100일 공세를 시작하여 독일 서부군을 결정적으로 패배시켰다.[4] 킬 항쟁으로 독일 혁명이 촉발되었다.[5][6] 독일 정부는 윌슨의 14개조 평화 원칙에 기초한 평화 협정을 얻으려고 시도했고, 그들이 항복한 것은 이를 근거로 했다고 주장했다. 협상을 거친 후, 연합국과 독일은 휴전 협정에 서명했고, 이는 독일군이 여전히 프랑스와 벨기에에 주둔하고 있던 11월 11일에 발효되었다.[7][8][9]

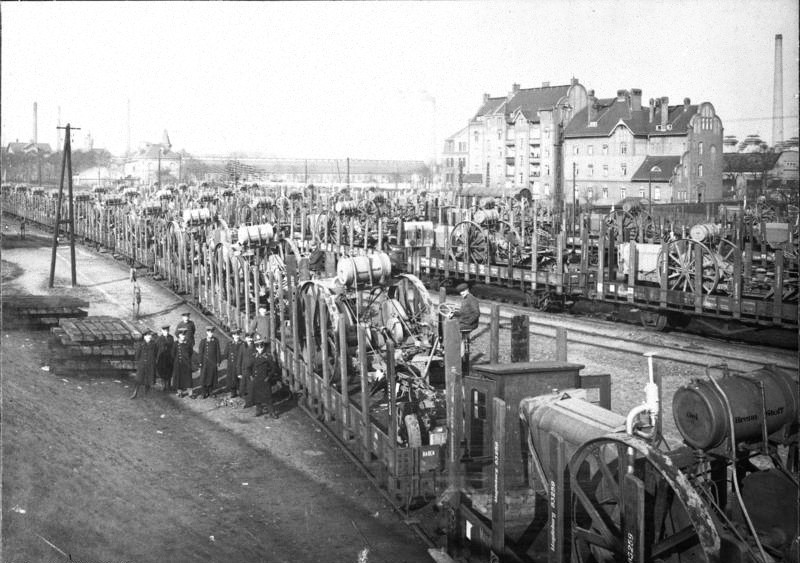

훗날 비판받았던 베르사유 조약의 많은 측면들은 전쟁이 여전히 진행 중이던 11월 11일 휴전 협정에서 먼저 합의되었다. 여기에는 독일이 점령한 프랑스, 벨기에, 룩셈부르크, 알자스-로렌, 그리고 라인강 좌안(모두 휴전 협정에 따라 연합군이 관리할 예정이었다)에서의 독일군 철수, 대량의 군수품 항복, 그리고 합의된 "피해에 대한 배상"이 포함되었다.[10]

독일군은 휴전 협정에서 요구한 15일 이내에 점령지였던 프랑스, 벨기에, 룩셈부르크에서 철수했다.[11] 1918년 말까지 연합군은 독일에 진입하여 협정에 따라 라인란트 점령을 시작했고, 쾰른, 코블렌츠, 마인츠에서의 재전투에 대비하여 라인강을 넘는 교두보를 구축했다. 또한 연합군과 독일군은 10km 너비의 비무장지대에 의해 분리될 예정이었다.[12][13]

3. 조약 체결 과정

가브리엘레 단눈치오의 피우메 점령으로 조약 서명이 몇 개월 지연되었다. 1920년 12월, 이탈리아 해군이 참여한 가운데 피우메 자유국 건립을 위한 [https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Rapallo,_1920 라팔로 조약]이 체결되면서, '''베르사유 조약'''의 공식 발표가 가능해졌다.

당시 인종차별적 대우를 받던 "비백인" 국가들은 새로운 국제 질서에서 인종 평등 원칙이 인정될 것이라는 기대를 품었다.[54] 일본 외교는 황색 위험과 같은 차별적 표현과 백인의 짐이라는 오만함, 자국 사업가들에 대한 차별, 아시아인 이민 제한, 일본에 불리한 법원 판결 등에 대한 쓰라린 기억을 가지고 있었다.[54] 사이온지 긴모치를 수석 대표로, 막노 노부아키 남작, 친다 스테미 대사 등이 참여한 일본 대표단은 이러한 불평등한 상황을 개선하고자 했다.[54]

일본은 제1차 세계 대전 중 미국과의 관계 강화, 산업 역량 성장, 독일의 극동 영토 점령, 협상국에 대한 충성 등을 바탕으로 국제 사회에서 정당한 지위를 확보하고자 했다.[54] 일본은 국제 연맹 위원회에서 인종 평등 원칙 인정을 위해 미국 대표단의 지지를 요청했지만, 각국의 국내 정치적 압력으로 인해 영국, 프랑스, 미국, 호주 외교관들은 이를 거부했다. 우드로 윌슨은 미국 내 인종 차별 정책 시행자였고, 조르주 클레망소는 일본을 조롱했으며, 아서 밸푸어는 아프리카인을 열등하게 여겼다. 윌리엄 휴즈는 백호주 정책을 옹호하며 일본에 대한 강경한 태도를 보였다.[54]

구훙밍 등 중국 사절의 지원에도 불구하고, 일본의 인종 평등 제안은 광범위한 지지를 얻었지만 미국, 영국, 호주의 반대로 무산되었다.[54] 막노는 연설을 통해 인종차별의 문제점과 국제 연맹의 목표를 강조하며 "국가의 평등 원칙과 그 국민에 대한 공정한 대우"를 주장했지만 받아들여지지 않았다.[54]

일본은 제1차 세계 대전 이전부터 한국인과 중국인 등 같은 인종과 문화를 가진 아시아인()을 통합한다는 명분으로 대륙 식민주의를 확장했지만, 실제로는 일본의 이익에 종속시키는 가부장적 방식을 취했다. 일본은 서구 열강과 동등한 지위를 가진 세계 행위자로 인정받기 위해 아시아에서 일본의 지정학적 이익권을 인정하는 아시아판 몬로 독트린을 구상했다. 일본은 영국과 프랑스의 지지를 확보하여 중국과 적도 북쪽 태평양에서 독일의 권리를 상속받고자 했지만, 이를 알지 못했던 미국 정책 전문가들은 일본이 프로이센식 모델을 채택하여 중국의 자율성을 위협한다고 판단했고, 이는 우드로 윌슨에게 영향을 미쳤다.[54]

결과적으로 일본은 교주만 조차지와 적도 북쪽의 독일령 뉴기니 영토를 얻어 남양 위임 통치령을 형성했지만, 인종 평등 문제는 해결되지 않았다.

3. 1. 파리 강화 회의

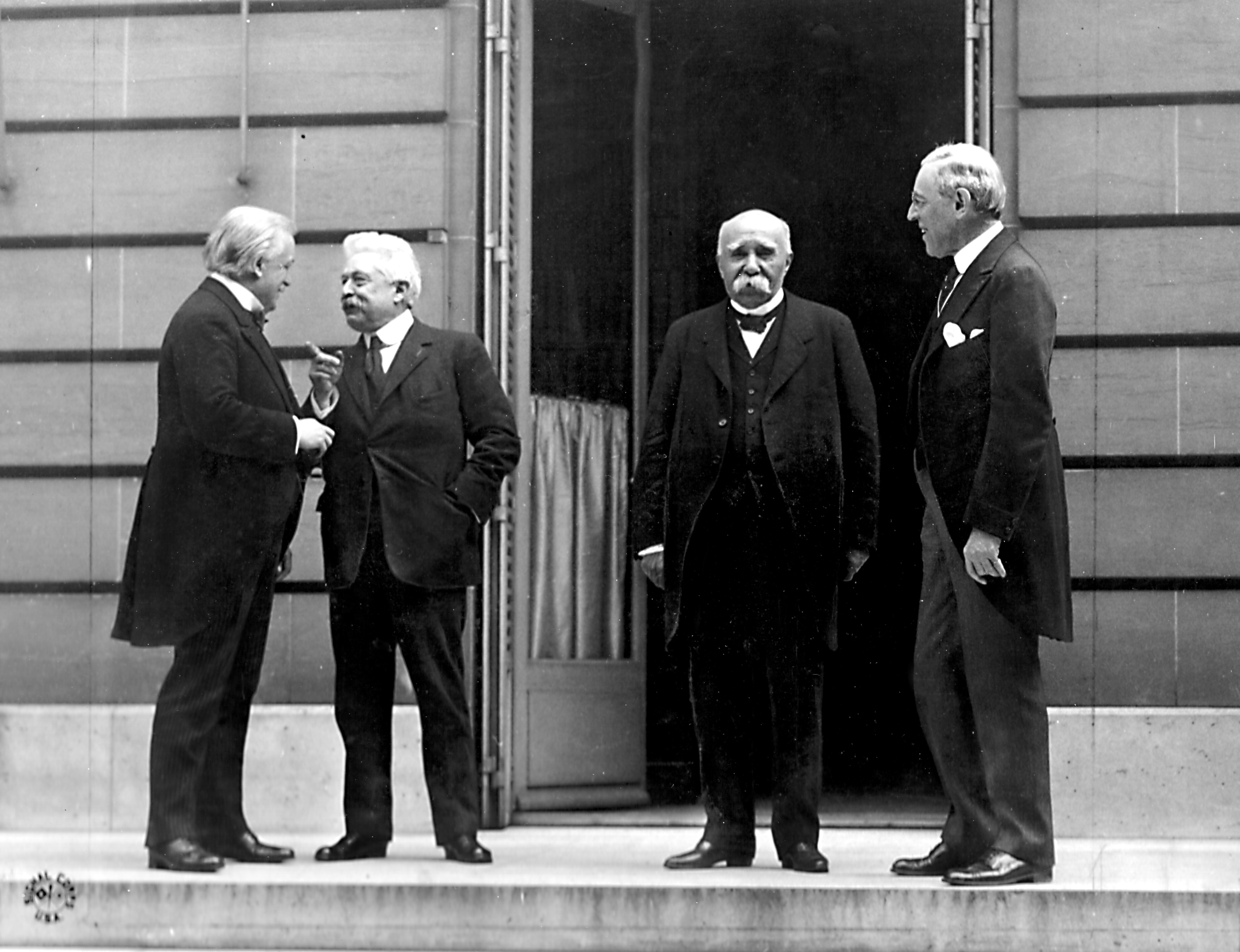

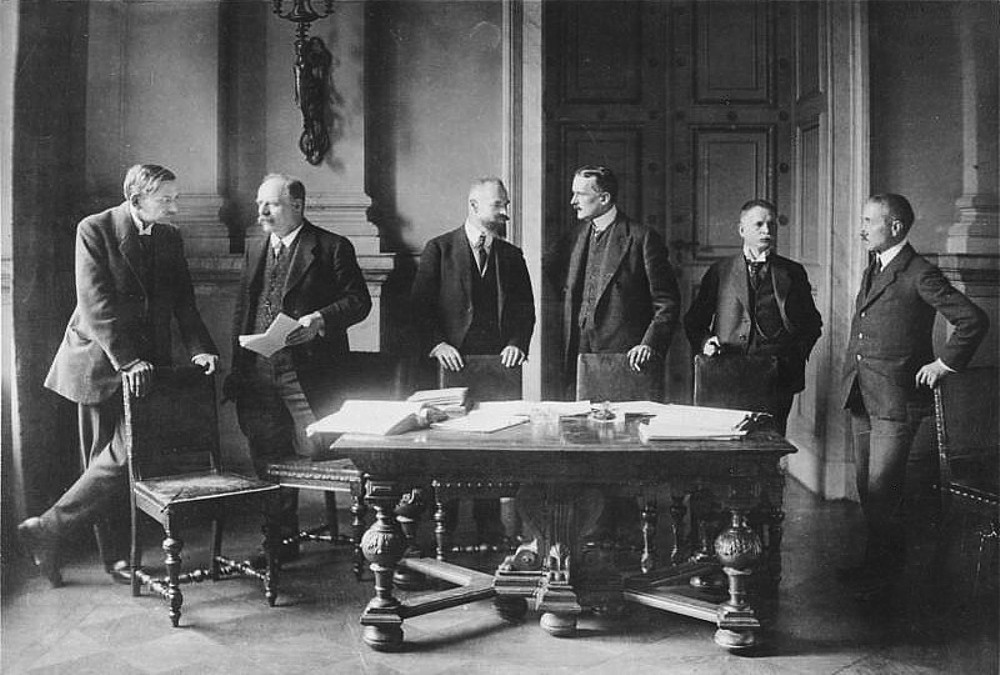

1919년 1월 18일, 파리 프랑스 외무부의 Salle de l'Horloge|살 드 로를로주프랑스어 (시계 방)에서 연합국 간의 공동 협상 입장을 정하기 위한 회담이 시작되었다.[54] 초기에는 27개국에서 온 70명의 대표가 협상에 참여했다.[54] 러시아는 브레스트-리토프스크 조약에 서명하고 전쟁에서 일찍 철수했기 때문에 제외되었고, 독일 협상가들은 연합국을 외교적으로 분열시킬 기회를 주지 않기 위해 제외되었다.[54]초기에는 "10인 위원회"(영국, 프랑스, 미국, 이탈리아, 일본 각국에서 2명의 대표로 구성)가 공식적으로 만나 평화 조건을 결정했다. 이 위원회는 각국의 외무장관들로 구성된 "5인 위원회"로 대체되어 사소한 문제들을 논의했다. 프랑스 총리 조르주 클레망소, 이탈리아 총리 비토리오 에마누엘레 오를란도, 영국 총리 데이비드 로이드 조지, 미국 대통령 우드로 윌슨은 "빅4"를 구성했으며 (오를란도의 일시적 탈퇴 이후 "빅3"이 되기도 했다). 이 네 사람은 145차례의 비공개 회의를 열어 모든 주요 결정을 내렸고, 이는 나중에 전체 회의에서 비준되었다. 소국들은 주요 문제들을 일반적인 포럼에서 논의했지만 결정을 내리지는 못하는 주간 "총회"에 참석했다. 이 회원들은 50개가 넘는 위원회를 구성하여 다양한 권고안을 제시했으며, 그중 많은 부분이 조약 최종본에 통합되었다.[54]

3. 2. 연합국 간의 입장 차이

제1차 세계 대전의 승전국들은 각자의 입장에 따라 베르사유 조약에 대한 서로 다른 목표를 가지고 있었다.미국의 대통령 우드로 윌슨은 14개조 평화 원칙을 통해 이상주의적인 국제 질서를 구축하고자 했다. 윌슨은 민족 자결주의와 국가 간 협력을 강조하며, 독일에게 지나치게 가혹한 조치를 취하는 것에 반대했다. 미국의 군사력이 연합군의 승리에 큰 기여를 했기 때문에, 윌슨은 국제 사회에서 상당한 영향력을 행사할 수 있었다.

반면, 프랑스의 조르주 클레망소는 독일에 대한 강경한 입장을 고수했다. 프랑스는 프로이센-프랑스 전쟁에서의 패배와 제1차 세계 대전으로 인한 막대한 피해를 겪었기 때문에, 독일에 대한 보복 심리가 강했다. 클레망소는 독일의 경제력과 군사력을 약화시키고, 프랑스의 재건을 위해 독일로부터 최대한의 배상금을 받아내고자 했다.[54] 또한 프랑스는 독일의 재침략을 막기 위해 라인 강을 국경으로 설정하고, 자르 계곡의 철광석과 석탄을 확보하려 했다.

영국의 데이비드 로이드 조지는 프랑스와 미국 사이에서 중재자 역할을 하려고 했다. 영국은 독일이 전쟁 배상금을 지불하고 다시는 침략을 반복할 수 없도록 하는 "정의로운 평화"를 원했지만, 동시에 독일 경제가 붕괴하는 것은 원치 않았다. 영국은 독일이 경제 대국이자 무역 파트너로 남기를 바랐으며, 프랑스가 유럽 대륙의 주도권을 잡는 것을 막기 위해 독일이 어느 정도 힘을 유지해야 한다고 생각했다.

이러한 입장 차이로 인해 베르사유 조약은 어느 나라도 완전히 만족시키지 못하는 타협의 산물이 되었다. 조약은 "너무 빠르게 처리되었고 전쟁의 끔찍한 현실을 경험하지 않은 사람들에 의해 엉망으로 처리되었다"는 비판을 받기도 했다.[49]

3. 3. 독일 대표단의 배제

윌리엄 오르펀]]제1차 세계 대전의 연합국들은 1919년 1월 18일 파리 프랑스 외무부에서 공동 협상 입장을 정하기 위한 회담을 시작했다.[4] 초기에는 27개국에서 70명의 대표가 협상에 참여했다.[5] 그러나 러시아는 브레스트-리토프스크 조약을 통해 전쟁에서 먼저 빠졌기 때문에 제외되었고, 독일 협상가들은 연합국을 외교적으로 분열시킬 가능성을 우려하여 배제되었다.[6]

4. 조약의 주요 내용

국제 연맹 창설과 국제노동기구 설치에 관한 내용을 제외하면, 베르사유 조약의 주된 내용은 유럽의 평화 유지에 관한 것이었다.[18] 특히, 231조는 전쟁의 모든 책임이 독일과 그 동맹국에 있다고 명시했는데,[20] 이는 승전국들이 독일에게 막대한 배상금을 요구하는 근거가 되었다.

조약의 주요 내용은 다음과 같이 요약될 수 있다.

- 동맹국들은 패전국 별로 조약을 체결했다. 생제르맹 조약과 트리아농 조약에 따라 오스트리아-헝가리 제국은 해체되었고, 오스트리아와 헝가리는 영토가 축소되었다. 체코슬로바키아가 독립했으며, 루마니아, 이탈리아, 유고슬라비아 왕국 등이 영토를 얻었다.

- 독일 봉쇄는 제1차 세계 대전 중 연합국이 독일의 물자 수송을 막기 위해 실시한 해상 봉쇄 작전이었다. 이 봉쇄는 전쟁 이후에도 1919년까지 계속되었으며, 독일 민간인들에게 큰 피해를 입혔다. 봉쇄로 인한 사망자 수는 자료에 따라 42만 4천 명에서 76만 3천 명까지 추산된다.

- 프랑스는 전쟁으로 인해 국토가 황폐화되고 많은 인명 피해를 입었다. 조르주 클레망소 총리는 독일을 약화시켜 프랑스의 안보를 확보하고자 했다. 이를 위해 라인 강을 국경으로 설정하고, 자르 지역의 광물을 얻고자 했다.

- 영국은 독일에게 전쟁 배상금을 요구했지만, 독일 경제가 붕괴되는 것은 원치 않았다. 데이비드 로이드 조지 총리는 유럽 세력 균형을 유지하고, 독일을 볼셰비키 러시아에 대한 억제력으로 활용하고자 했다.

- 일본은 인종 평등 제안을 통해 국제 사회에서 동등한 지위를 얻고자 했으나, 미국, 영국, 호주 등의 반대로 무산되었다. 그러나 교주만 조차지와 남양 위임 통치령 등 영토를 획득하는 성과를 거두었다.

이 외에도 조약에는 영토, 군사, 경제 등 다양한 내용이 포함되어 있으며, 하위 섹션에서 더 자세히 다룬다.

4. 1. 영토 관련 조항

독일은 알자스로렌을 프랑스에 반환하고[47], 오이펜, 말메디를 벨기에에 할양했다. 슐레스비히 북부 지역은 주민 투표 결과에 따라 덴마크에 편입되었다.[47] 자를란트주는 15년간 국제 연맹의 관리하에 놓인 후 주민 투표로 귀속을 결정하게 되었다.독일 동부의 서프로이센과 포젠 대부분, 그리고 폴란드 회랑 지역이 폴란드에 귀속되었다. 오버실레지아는 주민 투표를 거쳐 독일과 폴란드로 분할되었다. 동프로이센 남부 지역도 주민 투표를 통해 대부분 독일 영토로 남았지만, 일부 마을은 폴란드에 편입되었다. 단치히는 국제 연맹의 보호를 받는 자유시가 되었다. 메멜 지역은 리투아니아가 점령하여 자치 지역이 되었다.

다음은 베르사유 조약에 따른 독일의 영토 상실을 정리한 표이다.

4. 2. 군사 관련 조항

독일군은 육군과 해군을 합쳐 10만 명으로 제한되었고, 항공 전력은 금지되었다.[55] 또한, 새로운 전차의 개발 및 배치도 금지되었다. 라인강 왼쪽 지역과 코블렌츠, 마인츠, 쾰른은 비무장화되었다.4. 3. 경제 관련 조항

독일은 전쟁의 모든 원인에 대한 책임이 있는 것으로 여겨져 프랑스 북부와 벨기에 지역의 모든 전쟁 기간 피해에 대해 이 두 나라에 막대한 보상금을 지불해야 했다. 지불해야 할 금액은 1921년에 결정되었는데, 그 금액은 1,320억 독일 제국 마르크였다.[55]

이러한 경제 제재를 보완하기 위해 여러 가지 현물 배달이 이루어졌다. 독일 제국은 모든 특허권을 잃었고 (바이어사의 아스피린 역시 특허권을 잃었다), 라인강, 오데르강, 엘베강은 국제 감독하에 놓이게 되었다. 독일은 알자스 로렌과 포즈난 지역에서 오는 상인들에게 관세를 요구할 수 없었으며, 연합국에게 자재와 농산물을 공급해야 했다.

조약의 4번째 부분에 따라, 배상자의 신분인 독일은 독일 제국의 식민지들을 포기해야 했다. 연합국 내부에서도 아프리카 독일 식민지 근처에 식민지를 가지고 있던 식민지 강국들(대영 제국, 프랑스, 벨기에, 남아프리카 연방)이 카메룬, 독일령 동아프리카 식민지(지금의 탄자니아, 르완다, 부룬디), 남서아프리카 지역(지금의 나미비아)을 나눠 가졌다. 독일령 남서아프리카 식민지는 1914년부터 1915년 사이에 이미 남아프리카 연방에 의해 군사적으로 정복되었었다. 또한, 독일은 상업적 이익(은행의 식민지 지점들, 관세 협정들)을 포기해야 했다.

'''샴페인에 관한 조약'''

프랑스의 상파뉴 지방에서 샴페인이 유래하여 그 지방에서 생산한 포도주에만 ‘샴페인’이라는 명칭을 붙일 수 있도록 하였다.

4. 4. 전쟁 책임 조항 (231조)

베르사유 조약의 전쟁 책임 조항(231조)은 독일이 전쟁의 모든 책임을 지는 것으로 명시하여, 독일 국민에게 큰 굴욕감을 안겨주었다.[20]4. 5. 국제 연맹 창설

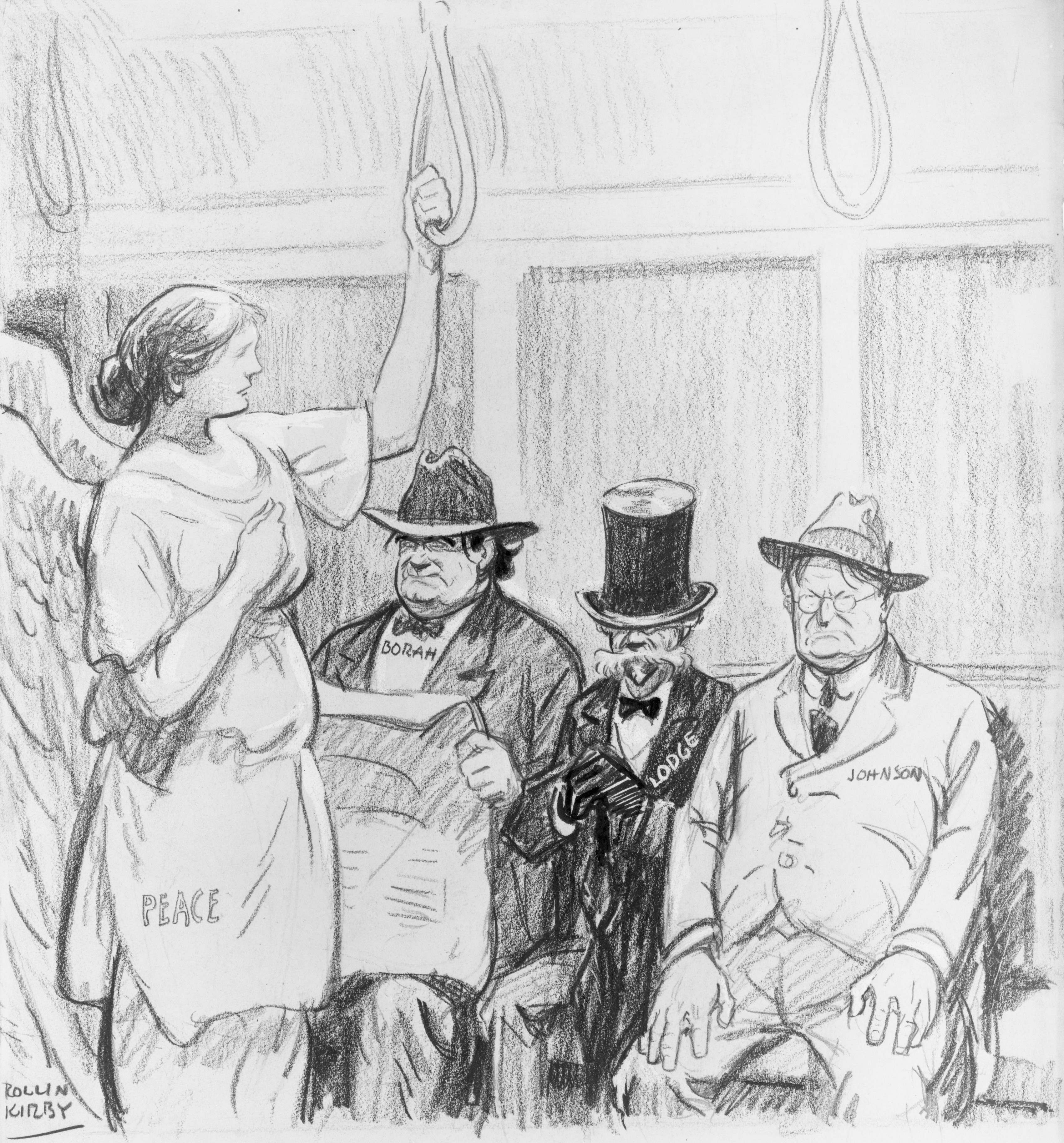

미국 우드로 윌슨 대통령의 구상에 따라 국제 분쟁의 평화적 해결을 위한 국제기구인 국제 연맹이 창설되었다.[18] 그러나 미국 상원은 국제 연맹 가입 비준을 거부하여 국제 연맹의 영향력이 약화되었다.[18] 또한, 패전국인 독일과 소련은 초기 국제 연맹에서 배제되어 한계를 드러냈다.5. 조약의 영향 및 결과

베르사유 조약은 제1차 세계 대전 이후의 국제 질서를 재편하는 과정에서 다양한 영향을 미쳤다. 특히, 전승국과 패전국 모두에게 불만을 야기하며 새로운 갈등의 씨앗을 뿌렸다.

일본은 제1차 세계 대전 연합국의 일원으로서, 베르사유 조약을 통해 국제 사회에서 더 큰 영향력을 행사하고자 했다. 일본 대표단은 국제 연맹 규약에 인종 평등 제안을 포함시키려 노력했으나, 미국, 영국, 호주 등의 반대로 무산되었다.[2] 이는 일본 내에서 서구 열강에 대한 불만을 증폭시키는 요인으로 작용했다. 비록 일본은 교주만 조차지와 적도 북쪽의 독일령 뉴기니 영토를 획득하여 남양 위임 통치령을 형성했지만, 인종 평등이라는 목표를 달성하지 못한 것에 대한 실망감은 여전했다.

프랑스는 조약을 통해 알자스-로렌 반환, 독일 서부 지역 비무장화, 오스트리아-헝가리 제국 분할, 경제적 지원 등 많은 이익을 얻었지만, 라인강 좌안 지역의 영구 지배를 원했기 때문에 만족하지 못했다. 클레망소는 "이 조약은 다른 조약과 마찬가지로 완전한 이행까지 전투 행동의 연장일 수밖에 없다"라고 말하며 대독 강경 노선을 유지했고, 배상금 지불 지체를 이유로 루르 점령을 감행했다. 그러나 루르 점령은 실패로 끝났고, 영국의 중재로 프랑스는 강경 방침을 수정해야 했다.

이탈리아에서는 연합국이 이스트라반도, 달마티아, 트렌토 영토 분할 약속을 제대로 이행하지 않아 1차 대전이 '절단된 승리'로 끝났다는 불만이 터져 나왔다. 이탈리아 파시스트들은 이러한 배신감을 민족주의의 밑거름으로 삼았다.

독일 봉쇄는 연합국이 해상 작전을 통해 독일의 식량과 원자재 수입을 차단한 사건이다. 독일 카이저 해군|Kaiserliche Marinede는 독일 만에 제한되었고, 통상 파괴선과 무제한 잠수함 작전으로 반격했다. 1918년 12월 독일 공중보건위원회는 봉쇄로 76만 3천 명의 독일 민간인이 사망했다고 발표했지만, 1928년 연구에서는 42만 4천 명으로 추산했다. 봉쇄는 1919년 6월 베르사유 조약 체결 때까지 유지되었다.

제231조에서 독일은 전쟁으로 인한 손실과 피해에 대한 책임을 인정했다.[30] 오스트리아와의 생제르맹 조약 제177조, 헝가리와의 트리아농 조약 제161조, 불가리아와의 뇌이 조약 제121조, 터키와의 세브르 조약 제231조에도 유사한 문구가 사용되었다.[31][32][33][34] 조약은 독일이 연합국에 보상할 것을 요구했으며, 연합국 배상 위원회가 지불 금액과 방식을 결정했다. 위원회는 1921년 5월 1일까지 결론을 제출해야 했고, 그동안 독일은 200억 골드마르크(50억달러)에 상당하는 지불을 해야 했다. 이 돈은 연합군 점령 비용을 충당하고 독일의 식량과 원자재를 구입하는 데 사용될 예정이었다.[35]

협약 준수를 보장하기 위해 라인란트와 라인 강 동쪽의 교두보는 15년 동안 연합군이 점령하기로 했다.[36] 5년 후에는 쾰른 교두보와 루르 강 북쪽 지역, 10년 후에는 코블렌츠 교두보와 그 북쪽 지역이 철수하고, 15년 후에는 남은 연합군이 철수할 예정이었다.[37] 독일이 조약 의무를 위반할 경우 교두보는 즉시 재점령될 예정이었다.[38]

영국 정부와 영연방 대표들은 조약에 대해 엇갈린 생각을 가졌다. 일부는 프랑스의 정책이 탐욕스럽고 복수심에 가득 차 있다고 보았고, 해럴드 닉슨은 "우리가 좋은 평화를 만들고 있는가?"라고 적었다. 얀 스무츠는 조약이 불안정하다고 선언하며 "우리는 제정신인가, 아니면 쇼크에 시달리고 있는가? 윌슨의 14개 조항은 어떻게 되었는가?"라고 질문했다. 전시 영국 총리였던 H. H. 애스퀴스와 1918년 총선 이후 영국 의회의 독립 자유당 야당은 조약이 너무 가혹하다고 믿었다.

미국에서도 윌슨 대통령이 주창한 "세계를 민주주의에게 안전한 곳으로 만들어야 한다"는 구호 아래 참전한 대전에 대한 의문이 국민 전체에 퍼져 나갔다. 1930년대에는 나이 위원회에서 전쟁 과정에서 미국의 은행과 군수 산업이 큰 이익을 얻었다는 것이 제기되어 국민의 고립주의적 경향에 박차를 가했고, 압도적 다수의 미국 국민은 유럽이나 아시아에서의 전쟁에 미국이 관여해서는 안 된다고 확신했다.

203조부터 210조까지는 독일의 군비 제한과 무장 해제를 감시하기 위한 연합국 국제 감시 위원회 설치를 규정하였다. 제9편(제248조부터 제263조)에서는 점령에 따른 경비 등의 지불 방법에 대해 규정하고 있다.

전승국은 인수하는 구 독일 제국 식민지에 대해 그 식민지가 보유하고 있던 모든 재산을 취득하지만, 그 가격은 배상위원회가 평가하여 취득자인 전승국으로부터 보상금을 받고 독일의 배상금에 계상하며, 이 조치는 황제·왕족의 재산에도 적용된다(제256조 제1항). 단, 프랑스-프로이센 전쟁에서 패배하여 을 부담한 프랑스는 알자스-로렌을 무상으로 양도받는다(제256조 제2항). 벨기에도 동일하다(제256조 제3항). 제22조에 따라 구 독일 식민지의 통치를 위임받는 국가는 통치하는 식민지의 공채를 부담하지 않으며, 통치국의 자격으로 식민지의 재산을 양도받더라도 보상하지 않고 황제·왕족의 재산에 대해서도 동일하다(제257조).

중앙 연합국과 연합국, 오스트리아, 헝가리, 불가리아, 터키, 그리고 각국의 식민지, 및 러시아에서 행정청, 국립은행, 대표기관 기타 국제적인 금융·경제기관에 대해 독일은 일체의 참가권을 포기한다(제258조). 라이히스방크는 터키정부 지폐를 처음 발행할 때 오스만 채무 관리국 명의로 정금을 예탁받았지만, 그것을 독일은 조약 시행 후 1개월 이내에 인도한다(제259조 제1항).

5. 1. 독일 국내의 반응

독일 국민은 베르사유 조약을 '강요된 평화'로 인식하고, 조약에 대한 불만과 분노가 팽배했다. 특히, '전쟁 책임 조항'은 독일의 자존심에 큰 상처를 입혔다.[30] 독일에서는 강화 조약에 대한 반발이 강했고, 수락 움직임을 보였던 에르츠베르거(Erzberger)조차도 "악마의 짓"이라고 불렀다.[51]1919년 4월 18일, 독일 측에 대표단 파견을 요청받았고, 브로크도르프-란츠(Brockdorff-Rantzau)를 수석으로 하는 독일 대표단은 4월 29일 파리에 도착했다. 5월 7일, 외무성 인근 트리아농 호텔에서 조약안이 제시되었다. 독일 측에는 문서로 의견을 제시할 14일간의 답변 기한이 주어졌다. 구두 협상은 허용되지 않았지만, 브로크도르프-란츠는 그 자리에서 전쟁 책임 조항에 대한 항의를 하며, 러시아의 동원이야말로 제1차 세계 대전의 원인이었다고 주장했다. 그러나 이러한 태도는 연합국 수뇌부에 좋은 인상을 주지 못했다.

조약안을 받은 독일에서는 격렬한 반발이 일어났다. 5월 12일에는 샤이데만(Scheidemann) 총리가, 18일에는 에베르트(Ebert) 대통령이 받아들일 수 없다고 성명을 발표했다. 대표단도 연합국에 차례로 각서를 보냈지만, 5월 10일 연합국은 기본적인 방침을 고수한다고 통보했다. 브로크도르프-란츠가 특히 문제 삼았던 것은 전쟁 책임을 규정한 231조 (전쟁 책임 조항, War Guilt Clause)이었으며, 협상 결렬도 불사할 태세였지만, 에르츠베르거 등 일부 각료는 협상 결렬이 전쟁으로 이어질 것을 우려했다. 독일 측은 반대 제안을 정리하여 5월 29일에 제출했는데, 그 내용은 다음과 같았다.

;독일 측 제안의 강화안과 의견

- 배상금 상한을 무이자 1000억 마르크, 1926년 5월 1일까지 200억 마르크 지불

- 단, 배상금 지불은 1914년 당시의 독일 영토 유지를 조건으로 한다.

- * 엘자스-로렌(Alsace-Lorraine)의 지배권은 포기하지만, 귀속지를 결정하는 주민 투표를 요구한다.

- * 포젠 주 중, 명백한 폴란드인 거주 지역에 대해서는 할양한다. 폴란드의 "바다로의 출구"는 비스툴라 강의 자유 통항과, 메멜, 쾨니히스베르크(Königsberg), 단치히(Gdańsk)를 자유항으로 하는 등으로 달성한다.

- 프랑스의 탄광이 복구될 때까지 석탄을 제공한다.

- 슐레스비히(Schleswig)에 대해서는 주민 투표로 귀속을 결정한다.

- 오스트리아 및 보헤미아(특히 소위 수데텐 지역)의 독일인에 대해서도 민족 자결권이 적용될 것을 기대한다.

- (제출된 강화 조약안에) 따라 경제를 재건하는 것은 불가능하다. "그리하여 국민 전체가 자신의 사형 선고에 서명해야 하는 것이다."

6월 16일, 독일 측 의견에 대한 답변이 이루어졌지만, 이날 3대 강국은 독일이 조약 체결을 거부하면 베를린까지 공격한다는 안을 확인했다.

;병력

- 독일 육군 병력은 1920년 3월 31일까지 보병 7개 사단과 기병 3개 사단 이하, 장교를 포함하여 10만 명 이하로 한다.

- *본 조약 체결 후 3개월 이내에 20만 명 규모, 보병 14개 사단, 기병 6개 사단 이하로 감축한다.

- 독일 해군 병력은 본 조약 체결 후 2개월 이내에 1만 5000명, 그중 하사관은 1500명 규모로 감축한다.

- 참모본부 및 이와 유사한 기관은 금지한다.

- 국경 경비대는 1913년 이전보다 증원해서는 안 된다.

- 일반 의무병역은 폐지하고, 지원병 제도만을 채택한다.

- 병의 복무 기간은 12년을 최소로 한다(짧은 복무 기간으로 예비 병력을 늘릴 수 없도록).

- 하사관은 총 병력 정원의 5% 이하로 한다.

- 육군대학교 등 각종 군사학교 학생은 병력에 산입한다.

;병기

- 독일이 국제연맹 가입을 허용받을 때까지, 병기에 관한 다음 제한을 둔다.

- 1920년 3월 31일까지 다음 양까지 감축한다.

- *포탄 수 제한. 구경 10cm 이하는 1문당 1500발, 구경 10cm 이상은 1문당 500발까지

- *보충분으로 휴대 화기는 25분의 1, 화포는 50분의 1 이하를 허용 범위로 한다.

- 병기, 항공기를 포함한 군수 물자의 제조는 연합국의 허가를 필요로 한다.

- 군수 재료의 수입 금지.

- 장갑차·전차·잠수함·독가스·화학무기의 수입·제조를 금지, 독가스에 대해서는 연구도 금지.

- 병기의 저장량은 다음을 한도로 한다.

- *소총:84000정

- *기총:18000정

- *소총·기총의 탄약은 1정당 400발, 총계 4080만 발.

- *중기관총:792정

- *경기관총:총계 1134정

- *기관총의 탄약은 1정당 8000발, 총계 1540만 8000발.

- *중박격포:63문, 탄약 1문당 400발, 총계 2만 5200발

- *경박격포:189문, 탄약 1문당 800발, 총계 15만 1200발

- *77밀리야포:204문, 탄약 1문당 1000발, 총계 20만 4000발

- *105밀리곡사포:84문, 탄약 1문당 800발, 총계 6만 7200발

;해군

- 독일 해군이 보유할 수 있는 함정은 아래의 제한 이하로 한다. 잠수함은 이에 포함되지 않는다.

- *도이칠란트급 또는 로트링겐급전함:6척

- *경순양함:6척

- *구축함:12척

- *어뢰정:12척

- 독일 항만에 있는 모든 독일 국적 함정의 소유권을 포기한다.

- 헬골란트, 라인란트 등의 전함 8척, 경순양함 8척, 구축함 42척, 신형 어뢰정 50척을 무장 해제하고 2개월 이내에 인도한다. 단, 포는 그대로 한다.

- 잠수함은 모두 연합국에 인도한다. 신규 건조는 상업 목적이라도 금지한다.

- 대함을 건조하는 경우, 다음 배수량을 한도로 한다.

- *장갑함:1만 톤

- *경순양함:6000톤

- *구축함:800톤

- *어뢰정:200톤

- 대전 중 북해에 매설한 기뢰를 제거한다.

;항공

- 기뢰 제거 임무를 위해, 100대의 항공기, 1000명 이하의 병력을 보유할 수 있다. 그 외의 항공기나 부품은 연합국에 인도한다.

- 연합국의 항공기는 철수할 때까지 독일 국내를 자유롭게 비행·착륙할 수 있다.

- 항공기 및 그 부품, 항공기용 엔진의 제조·수입은 금지된다.

;기타

- 동원을 금지한다.

- 발트해의 해로 자유 통항권을 지키기 위해, 북위 55도 27분부터 북위 54도, 동경 9도부터 16도 사이에 요새를 설치해서는 안 된다. 항로도·해도를 연합국에 제출한다.

- 현재의 독일 해안선으로부터 50km 이내의 포대는 방어 시설로 인정한다.

- 베를린 등에 있는 대규모 무선 전신소는 비정치적인 목적에 한해 사용을 허가한다. 신규로 대규모 무선 전신소를 설치해서는 안 된다.

독일 일반 시민들에게는 패배감이 옅었고, 더욱이 힌덴부르크가 의회 증언에서 혁명파에 의한 "배후의 칼빵"으로 독일이 휴전에 몰렸다고 주장함에 따라, "부당한 휴전"에 의해 가져온 "가혹한 강화 조약"에 대한 분노는 독일 국민들 사이에 널리 퍼졌다.[51] 이를 기회로 베르사유 조약의 군비 제한에 반대한 발터 폰 루트비히 전 베를린 방위군 사령관은 1920년 3월 13일에 바이마르 공화정 타도의 쿠데타를 감행했지만, 시민들의 지지는 얻지 못하고 실패했다(카프 쿠데타).

그러나 강화 조약을 수락한 이상, 독일 정부는 강화 조약을 실행하는 "이행 정책"에 매달릴 수밖에 없었다. 그러나 배상금 지불은 극히 어려웠고, 인플레이션이 서서히 진행된 결과 배상금 지불이 지체되어 프랑스의 루르 점령을 초래했다. 루르 점령에 의해 인플레이션은 파멸적인 규모로 확대되었고, 뮌헨 폭동 등 좌우 양익의 폭동·반란이 잇달았다. 그러나 구스타프 슈트레제만 내각 이후로는 독일 경제와 정세도 일시적으로 안정되었고, 로카르노 조약의 체결과 국제 연맹 가입 실현에 의해 독일은 사실상 국제 사회에 복귀했다. 그러나 세계 대공황 이후에는 다시 조약에 대한 불만이 야기되어 나치 당의 집권을 초래하게 된다.

에르츠베르거 등 휴전 협정에 서명한 인물은 나치당 등 우익에 의해 "11월의 배신자"라고 비난받았다. 1920년 8월 26일, 에르츠베르거는 극우 테러 조직 콘술의 손에 의해 암살당했다.

5. 2. 바이마르 공화국의 위기

가혹한 조약 내용은 바이마르 공화국의 정치적, 경제적 안정을 저해하고, 극단주의 세력의 발호를 초래했다.[51]독일은 전쟁 재건을 위해 막대한 비용을 부담해야 했다. 경제적 어려움으로 인해 전쟁 보상금 지불이 불가능해지자, 연합국은 자연 자원을 요구했다. 독일의 자원 제공이 늦어지면서 1923년 프랑스와 벨기에는 루르 지방을 점령했고, 이는 독일 경제를 더욱 불안정하게 만들었다.

이후 미국의 감독 하에 도스 안이 마련되었으나, 여전히 독일의 부담은 과도했고, 1929년 영 안이 새롭게 수립되었다. 영 안은 독일의 부담금을 줄이고 상환 날짜를 조정했지만, 독일 내에서는 재건 사업이 정치적 논쟁거리가 되었고, 복수심을 불러일으켰다. 1929년 전쟁 보상금 지급에 반대하는 국민 투표가 실시되었으나, 참여율이 낮아 부결되었다.

영 안에 따르면 전쟁 보상금은 1988년까지 지급될 예정이었으나, 대공황으로 인해 중단되었다. 1933년 나치가 정권을 잡으면서 재건 관련 모든 것을 거부했고, 전쟁 보상금 지급은 완전히 중단되었다.[51]

독일 측에서는 강화 조약에 대한 반발이 거셌다. 조약 수락 움직임을 보였던 에르츠베르거조차도 "악마의 짓"이라고 비난할 정도였다. 전쟁 피해를 크게 입지 않은 독일 국민들은 패배감을 느끼지 못했고, 힌덴부르크의 "배후의 칼빵" 주장에 따라 "가혹한 강화 조약"에 대한 분노가 확산되었다.[51]

1920년 3월 13일, 베르사유 조약의 군비 제한에 반대한 발터 폰 루트비히 전 베를린 방위군 사령관은 쿠데타를 일으켰으나 실패했다(카프 쿠데타).

강화 조약을 수락한 독일 정부는 조약 이행에 힘썼지만, 배상금 지불은 어려웠고, 인플레이션 심화로 인해 프랑스의 루르 점령을 초래했다. 루르 점령은 인플레이션을 더욱 악화시켰고, 뮌헨 폭동 등 좌우 양측의 폭동이 잇따랐다.

구스타프 슈트레제만 내각 이후 독일 경제와 정세는 일시적으로 안정되었고, 로카르노 조약 체결과 국제 연맹 가입을 통해 국제 사회에 복귀했다. 그러나 세계 대공황 이후 조약에 대한 불만이 다시 커지면서 나치당의 집권을 초래하게 되었다.

휴전 협정에 서명한 에르츠베르거 등은 나치당을 비롯한 우익 세력에게 "11월의 배신자"로 비난받았고, 1920년 8월 26일 극우 테러 조직 콘술에 의해 암살당했다.

5. 3. 나치즘의 발흥

바이마르 공화국은 베르사유 조약으로 인해 재건에 막대한 비용을 부담해야 했다. 심각한 경제난 속에서 독일은 전쟁 배상금 지불 불가를 선언했고, 연합국은 자연 자원을 요구했다. 1923년, 독일의 자원 제공 지연을 이유로 프랑스와 벨기에는 루르 지방을 점령하여 독일 경제는 더욱 불안정해졌다. 미국의 감독 하에 도스 안이 마련되었으나, 여전히 과도한 배상금은 영 안으로 이어졌다. 영 안은 배상금을 줄이고 상환 기간을 조정했지만, 독일 내에서는 배상금 지급에 반대하는 국민 투표가 진행될 정도로 복수심이 강하게 일어났다.[51]1929년 대공황과 함께 배상금 지급이 중단되었고, 1933년 나치가 집권하면서 재건 관련 모든 것이 거부되었다. 전쟁 배상금 지급은 최종 중단되었고, 독일 제국의 식민 영토는 1990년 독립한 나미비아를 제외하고 1960년대 초반까지 유지되었다.

구스타프 슈트레제만 내각 이후 독일 경제와 정세가 일시적으로 안정되고 로카르노 조약 체결과 국제 연맹 가입으로 국제 사회에 복귀하는 듯했으나, 세계 대공황 이후 조약에 대한 불만이 다시 커지면서 나치당의 집권을 초래하게 되었다.

아돌프 히틀러는 베르사유 조약 반대를 내세웠고, 나치 독일 성립 이후 군사적 감시 조치를 잇달아 위반했다. 1933년 제네바 군축 회의와 국제 연맹에서 탈퇴했고, 1935년에는 독일 재군비 선언을 통해 군비 제한 조항을 무효화했으며, 1936년 라인란트 진주를 감행하여 베르사유 조약의 군사 조항은 완전히 무력화되었다.

5. 4. 국제 질서의 불안정

미국 상원은 미국이 국제 연맹에 가입하는 것을 비준하지 않았다. 이는 국제 연맹의 영향력이 줄어드는 결과를 낳았다.[4]프랑스는 조약을 통해 알자스-로렌 반환, 독일 서부 지역 비무장화, 오스트리아-헝가리 제국 분할, 경제적 지원 등 많은 이익을 얻었지만, 라인강 좌안 지역의 영구 지배를 원했기 때문에 만족하지 못했다. 베르사유 조약 435번 항목은 1860년 토리노 조약의 사부아 영토 분할 관련 비무장 지대를 제거했는데, 1932년 프랑스는 헤이그 국제사법재판소로부터 토리노 조약을 제대로 준수하지 않고 스위스에 무력을 앞세워 영향력을 행사한다는 판결을 받았다.

이탈리아에서도 불만이 강하게 터져 나왔다. 연합국이 이스트라반도, 달마티아, 트렌토 영토 분할 약속을 제대로 이행하지 않아 1차 대전이 '절단된 승리'로 끝났다고 여겼기 때문이다. 이탈리아 파시스트들은 이 배신감을 민족주의의 밑거름으로 삼았다.

독일 봉쇄는 연합국이 해상 작전을 통해 독일의 식량과 원자재 수입을 차단한 사건이다. 독일 카이저 해군|Kaiserliche Marinede는 독일 만에 제한되었고, 통상 파괴선과 무제한 잠수함 작전으로 반격했다. 1918년 12월 독일 공중보건위원회는 봉쇄로 76만 3천 명의 독일 민간인이 사망했다고 발표했지만, 1928년 연구에서는 42만 4천 명으로 추산했다. 봉쇄는 1919년 6월 베르사유 조약 체결 때까지 유지되었다. 1919년 3월 처칠은 독일이 기아 직전에 있다고 알렸다. 1919년 1월부터 3월까지 독일은 연합국의 식량 운송 요구를 거부했지만, 1919년 겨울 상황이 절박해지자 3월에 함대를 인도하기로 합의했고, 연합국은 27만 톤의 식량 수입을 허용했다. 독일과 비독일 관찰자 모두 이 기간이 독일 민간인에게 가장 파괴적이었다고 주장했지만, 그 정도와 책임에 대한 논쟁은 여전하다. 막스 루브너는 휴전 후 봉쇄 지속으로 10만 명의 독일 민간인이 사망했다고 주장했다. 영국에서는 노동당 의원 로버트 스밀리가 봉쇄 지속을 비난하며 10만 명의 독일 민간인이 사망했다고 주장했다.[4]

제231조에서 독일은 전쟁으로 인한 손실과 피해에 대한 책임을 인정했다.[30] 오스트리아와의 생제르맹 조약 제177조, 헝가리와의 트리아농 조약 제161조, 불가리아와의 뇌이 조약 제121조, 터키와의 세브르 조약 제231조 에도 유사한 문구가 사용되었다.[31][32][33][34] 조약은 독일이 연합국에 보상할 것을 요구했으며, 연합국 배상 위원회가 지불 금액과 방식을 결정했다. 위원회는 1921년 5월 1일까지 결론을 제출해야 했고, 그동안 독일은 200억 골드마르크(50억달러)에 상당하는 지불을 해야 했다. 이 돈은 연합군 점령 비용을 충당하고 독일의 식량과 원자재를 구입하는 데 사용될 예정이었다.[35]

협약 준수를 보장하기 위해 라인란트와 라인 강 동쪽의 교두보는 15년 동안 연합군이 점령하기로 했다.[36] 5년 후에는 쾰른 교두보와 루르 강 북쪽 지역, 10년 후에는 코블렌츠 교두보와 그 북쪽 지역이 철수하고, 15년 후에는 남은 연합군이 철수할 예정이었다.[37] 독일이 조약 의무를 위반할 경우 교두보는 즉시 재점령될 예정이었다.[38]

영국 정부와 영연방 대표들은 조약에 대해 엇갈린 생각을 가졌다. 일부는 프랑스의 정책이 탐욕스럽고 복수심에 가득 차 있다고 보았다. 필립 커는 조약을 믿었지만, 프랑스가 조약을 강제로 시행하려 함으로써 유럽을 혼란에 빠뜨릴 것이라고 생각했다. 해럴드 닉슨은 "우리가 좋은 평화를 만들고 있는가?"라고 적었고, 얀 스무츠는 조약이 불안정하다고 선언하며 "우리는 제정신인가, 아니면 쇼크에 시달리고 있는가? 윌슨의 14개 조항은 어떻게 되었는가?"라고 질문했다. 그는 독일이 "총칼 끝"에서 조약에 서명하도록 해서는 안 된다고 주장했다. 스무츠는 조약을 규탄하고 "새로운 국제 질서와 더 공정하고 더 나은 세상"이라는 약속이 조약에 쓰여 있지 않다는 점을 유감스럽게 생각한다고 말했다. 로버트 세실 경은 외무부 내 많은 사람들이 조약에 실망했다고 말했다. 조약은 일반 대중으로부터 광범위한 지지를 받았지만, 독일의 불만이 증가함에 따라 여론이 바뀌었다.

전시 영국 총리였던 H. H. 애스퀴스와 1918년 총선 이후 영국 의회의 독립 자유당 야당은 조약이 너무 가혹하다고 믿었다. 애스퀴스는 1920년 페즐리 보궐선거에서 하원 의석을 위해 출마하면서 조약에 반대했다.

참정권을 박탈당하고 종종 식민지화된 "비백인" 세계는 새로운 질서가 주요 세계 강국들에 의해 인종 평등 원칙을 인정받을 전례 없는 기회를 열어줄 것이라는 높은 기대를 가지고 있었다. 일본 외교는 "황색 위험"이라는 수사와 백인의 짐이라는 가정에 기반한 오만함에 대한 쓰라린 기억을 가지고 있었다. 막노 노부아키 남작과 친다 스테미(Chinda Sutemi) 대사 등이 전권대표로 참여한 일본 대표단은 원로 사이온지 긴모치가 이끌었다.

베르사유는 제1차 세계 대전 중 특히 미국과의 관계에서 강화된 이러한 강요된 열등감을 뒤집을 기회를 나타냈다. 그들은 성장하는 산업 역량과 독일의 극동 영토 정복에 대한 자신감, 그리고 협상국에 대한 입증된 충실성은 마침내 승전한 열강들 사이에서 그들의 정당한 자리를 차지할 수 있게 해줄 것이라고 생각했다. 그들은 국제 연맹 위원회에서 인종 평등 원칙을 인정받기 위해 특히 미국 대표단의 지지를 요청했다. 그러나 인종 평등 제안은 미국, 영국, 호주가 거부하면서 사실상 거절되었다.

일본은 교주만 조차지와 적도 북쪽의 모든 독일령 뉴기니 영토를 포함한 영토를 얻어 남양 위임 통치령을 형성하면서 조약에서 나왔다.

203조부터 210조까지는 독일의 군비 제한과 무장 해제를 감시하기 위한 연합국 국제 감시 위원회 설치를 규정하였다. 제9편(제248조부터 제263조)에서는 점령에 따른 경비 등의 지불 방법에 대해 규정하고 있다.

전승국은 인수하는 구 독일 제국 식민지에 대해 그 식민지가 보유하고 있던 모든 재산을 취득하지만, 그 가격은 배상위원회가 평가하여 취득자인 전승국으로부터 보상금을 받고 독일의 배상금에 계상하며, 이 조치는 황제·왕족의 재산에도 적용된다(제256조 제1항). 단, 프랑스-프로이센 전쟁에서 패배하여 을 부담한 프랑스는 알자스-로렌을 무상으로 양도받는다(제256조 제2항). 벨기에도 동일하다(제256조 제3항). 제22조에 따라 구 독일 식민지의 통치를 위임받는 국가는 통치하는 식민지의 공채를 부담하지 않으며, 통치국의 자격으로 식민지의 재산을 양도받더라도 보상하지 않고 황제·왕족의 재산에 대해서도 동일하다(제257조).

중앙 연합국과 연합국, 오스트리아, 헝가리, 불가리아, 터키, 그리고 각국의 식민지, 및 러시아에서 행정청, 국립은행, 대표기관 기타 국제적인 금융·경제기관에 대해 독일은 일체의 참가권을 포기한다(제258조). 라이히스방크는 터키정부 지폐를 처음 발행할 때 오스만 채무 관리국 명의로 정금을 예탁받았지만, 그것을 독일은 조약 시행 후 1개월 이내에 인도한다(제259조 제1항).

클레망소는 “이 조약은 다른 조약과 마찬가지로 완전한 이행까지 전투 행동의 연장일 수밖에 없다”라고 말했듯이, 대독 강경 노선은 프랑스의 기본 노선이 되었고, 배상금 지불이 지체된 독일에 대한 루르 점령을 초래했다. 그러나 이 점령은 실패로 끝났고, 영국의 중재도 있어 프랑스는 강경 방침을 수정하지 않을 수 없게 되었다. 1924년에는 배상금 지불 절차에 미국을 포함시킨 도스 계획이 결정되어 배상금 지불도 간신히 원활해졌다.

1925년 영국, 프랑스, 이탈리아, 벨기에, 독일의 집단 안보를 규정한 로카르노 조약의 체결로 독일은 국제 사회에 복귀했고, 1926년 9월에는 국제 연맹에도 가입했다. 1928년 케로브 조약의 체결로 로카르노 체제는 안전해 보였지만, 세계 대공황의 발생과 그것에 따른 유럽의 불안정화는 영국과 프랑스에 새로운 체제 구축을 요구하게 되었다.

미국에서도, 윌슨 대통령이 주창한 “세계를 민주주의에게 안전한 곳으로 만들어야 한다”는 구호 아래 참전한 대전에 대한 의문이 국민 전체에 퍼져 나갔다. 1930년대에는 나이 위원회에서 전쟁 과정에서 미국의 은행과 군수 산업이 큰 이익을 얻었다는 것이 제기되어 국민의 고립주의적 경향에 박차를 가했고, 압도적 다수의 미국 국민은 유럽이나 아시아에서의 전쟁에 미국이 관여해서는 안 된다고 확신했다.

5. 5. 제2차 세계 대전의 원인

프랑스는 베르사유 조약으로 이익을 본 주요 국가 중 하나였지만, 라인강 좌안 지역의 영구적인 지배권을 원했기 때문에 만족하지 못했다. 이탈리아에서도 불만이 강하게 표출되었는데, 사람들은 1차 대전이 연합국이 약속한 영토 분할을 제대로 이행하지 않아 '절단된 승리'로 끝났다고 말했다. 이탈리아 파시스트들은 이러한 배신감을 민족주의의 밑거름으로 삼았다.

독일과 영국 모두 식량과 원자재 수입에 의존했는데, 연합국은 해상 작전을 통해 독일로의 공급을 차단했다. 독일은 무제한 잠수함 작전으로 반격했지만, 1918년 12월 독일 공중보건위원회는 연합군의 봉쇄로 민간인이 사망했다고 발표했다.[4] 이 봉쇄는 1919년 6월 베르사유 조약 체결 때까지 유지되었다.

협약 준수를 보장하기 위해 라인란트와 라인 강 동쪽의 교두보는 15년 동안 연합군이 점령하기로 되어 있었다.[36] 독일이 조약 의무를 위반할 경우 교두보는 즉시 재점령될 예정이었다.[38]

영국 정부와 영연방 대표들은 이 조약에 대해 엇갈린 생각을 가졌다. 일부는 프랑스의 정책이 탐욕스럽고 복수심에 가득 차 있다고 보았고, 해럴드 닉슨은 "우리가 좋은 평화를 만들고 있는가?"라고 적었다. 얀 스무츠는 조약이 불안정하다고 선언하며 "우리는 제정신인가, 아니면 쇼크에 시달리고 있는가?"라고 질문했다.[2]

H. H. 애스퀴스와 1918년 총선 이후 영국 의회의 독립 자유당 야당은 이 조약이 너무 가혹하다고 믿었다. 1936년 독일의 라인란트 재무장 이후 총리가 된 램지 맥도날드는 이 조약이 "사라지고 있다"는 사실에 "기뻐하며", 프랑스가 "엄중한 교훈"을 받았기를 바란다고 말했다.

일본 대표단은 인종 평등 원칙을 인정받기 위해 노력했지만, 미국, 영국, 호주의 거부로 무산되었다. 일본은 교주만 조차지와 적도 북쪽의 독일령 뉴기니 영토를 얻어 남양 위임 통치령을 형성했다.

아돌프 히틀러 등 나치당은 베르사유 조약 반대를 내세웠고, 군비 제한 조항 무효 선언(1935년), 라인란트 진주(1936년) 등을 통해 조약을 위반했다. 영국은 영독 해군 협정(1935년)을 체결하여 이러한 상황을 용인했고, 유화 정책이 시작되었다.

히틀러는 동방 생존권 획득을 목적으로 제2차 세계 대전을 일으켰지만, 결과적으로 독일은 붕괴되었고 더 큰 손실을 보았다. 연합국 지도자 프랭클린 루즈벨트 대통령은 추축국에 대해 "무조건 항복"을 요구하는 방침을 취했다.

6. 베르사유 조약에 대한 역사적 평가

일본은 제1차 세계 대전 이전과 전쟁 기간 동안 한국과 중국 등 아시아 지역에 대한 식민 지배를 확장했다. 이는 일본과 같은 인종 및 문화권에 속하는 아시아인(: 同文同種일본어)을 통합한다는 명분이었지만, 실제로는 가부장적 방식으로 일본의 이익에 종속시키는 것을 목표로 했다.[49] 일본은 서구 열강과 동등한 지위를 가진 세계 행위자로 인정받기를 원했으며, 아시아에서 일본의 지정학적 이익권이 인정되는 아시아판 몬로 독트린을 구상했다.[49]

일본은 베르사유 조약을 통해 교주만 조차지와 적도 북쪽의 독일령 뉴기니 영토를 획득하여 남양 위임 통치령을 அமை했지만, 국제 사회에서 평등한 지위를 얻고자 했던 바람은 좌절되었다.[49] 사이온지 긴모치가 이끈 일본 대표단에는 막노 노부아키 남작, 친다 스테미(Chinda Sutemi) 대사 등이 전권대표로 참여했다. 이들은 국제 연맹 위원회에서 인종 평등 제안을 관철시키려 노력했으나, 미국, 영국, 호주 등의 반대로 무산되었다.[49] 일본은 인종차별에 대한 쓰라린 기억을 가지고 있었고, 베르사유 조약을 통해 이러한 열등감을 극복하고자 했으나, 서구 열강의 거부로 인해 좌절을 경험했다.[49]

6. 1. '가혹한 평화' vs. '관대한 평화'

베르사유 조약의 가혹성에 대한 평가는 역사학자들 사이에서 논쟁의 대상이었다.경제학자 존 메이너드 케인스는 조약이 독일을 철저히 파괴하고 약화시키려는 카르타고식 평화라고 비판했다.[49] 케인스는 귀국 후 저술한 『평화의 경제적 귀결』을 통해 베르사유 조약에 대한 비판적 시각을 널리 알렸다.

원수 페르디낭 포슈는 "이것은 평화가 아니다. 20년간의 휴전이다."라고 말하며, 조약이 너무 온건하다고 비판했다.[50] 이는 라인란트 합병 실패와 미국의 이익을 위해 프랑스의 안보를 타협한 것에 대한 비판이었다.

얀 스마츠 남아프리카 국방장관, 루이스 보타 총리 등은 승전국이 일방적으로 빌헬름 2세 등을 재판하는 형식이 부당하다고 주장했다.[50]

미국 대표단의 일원이었던 허버트 후버는 "만약 진정으로 평화를 원한다면, 독일을 어떠한 자력갱생도 불가능할 정도의 빈곤과 무력 상태로 떨어뜨리거나, 자유로운 정부를 가지게 하여 인류 가족의 평화로운 구성원으로 만들어야 했다."고 회고했다.[51]

전쟁이 끝나고 냉정함이 돌아오자, 독일군의 잔혹 행위에 대한 선전의 거짓이 폭로되었다. 영국의 전쟁선전국이 작성한 브라이스 보고서는 벨기에에서 행해진 검증에서 주요 사례 중 단 하나도 존재를 보여줄 수 없었다.[52]

1920년, 미국의 역사학자 시드니 페이는 독일 단독 책임론에 의문을 제기했다. 1928년 페이는 『세계 대전의 기원』에서 독일과 그 동맹국에게만 대전의 책임이 있다는 베르사유 조약의 판단은 역사적으로 근거가 없으며 수정되어야 한다고 주장했다.[52]

6. 2. 조약의 장기적 영향

베르사유 조약에 대한 평가는 다양하며, 제2차 세계 대전의 직접적인 원인으로 보아야 하는지에 대해서는 논란의 여지가 있다. 그러나 이 조약이 국제 질서의 불안정성을 심화시키고 독일 내 극단주의 세력의 발호를 초래했다는 점은 부정하기 어렵다.[49]프랑스는 조약으로 이익을 보았지만, 라인강 좌안 지역의 영구적인 지배권을 원했기 때문에 만족하지 못했다.[36] 이탈리아에서는 1차 대전이 '절단된 승리'로 끝났다는 불만이 터져 나왔고, 파시스트들은 이 배신감을 민족주의의 밑거름으로 삼았다.

영국 정부와 영연방 대표들은 조약에 대해 엇갈린 생각을 가졌다. 일부는 프랑스의 정책이 탐욕스럽고 복수심에 가득 차 있다고 보았고, 얀 스무츠는 조약이 불안정하다고 선언하며 "우리는 제정신인가, 아니면 쇼크에 시달리고 있는가?"라고 질문했다.[37] H. H. 애스퀴스와 독립 자유당은 조약이 너무 가혹하다고 비판했다.

프랑스에서는 우파가 조약이 너무 관대하다고 비판했고, 좌파는 조약이 너무 가혹하다고 비판했다. 페르디낭 포슈는 "이것은 평화가 아니다. 20년간의 휴전이다."라고 말했다.[49]

이탈리아 왕국의 반응은 극도로 부정적이었다. 주요 전쟁 목표를 달성하지 못했고, 이는 베니토 무솔리니의 파시스트 독재 정권 수립의 길을 닦았다.

일본은 인종 평등 제안이 거부되면서 실망했다. 교주만 조차지와 남양 위임 통치령을 얻었지만, 국제 사회에서 평등한 지위를 얻고자 했던 일본의 바람은 좌절되었다.

경제학자 존 메이너드 케인스는 베르사유 조약을 "카르타고식 평화"라고 비판하며, 독일을 철저히 파괴하고 약화시키려는 목적을 가졌다고 주장했다. 그의 저서 『평화의 경제적 귀결』은 베르사유 조약 비판의 고전이 되었다.

전쟁 후, 독일군의 잔혹 행위에 대한 선전의 거짓이 폭로되었고, 독일 단독 책임론도 흔들리기 시작했다. 미국의 역사학자 시드니 페이는 독일 단독 책임론에 의문을 제기하며, 베르사유 조약의 판단은 역사적으로 근거가 약하다고 결론지었다.

7. 한국에 대한 영향 및 교훈

제1차 세계 대전 이후 1919년에 체결된 베르사유 조약은 일제강점기하의 한국에 여러 가지 영향을 미쳤다.

우드로 윌슨 미국 대통령이 제창한 민족자결주의 원칙은 식민지 지배를 받던 한국인들에게 독립에 대한 희망을 불러일으켰다. 그러나 이 원칙은 강대국들의 이해관계에 따라 선택적으로 적용되었고, 한국의 독립 요구는 무시되었다.[30]

일본 제국은 인종 평등 제안을 통해 국제 사회에서 평등한 지위를 얻으려 했으나 서구 열강의 반대로 실패했다. 일본은 제1차 세계 대전 이전부터 同文同種|도분 도슈일본어를 명분으로 대한제국과 중국 등 아시아 국가들을 통합하려 했지만, 이는 일본의 이익을 위한 가부장적 지배 방식이었다. 일본은 서구 열강과 동등한 지위를 얻기 위해 아시아에서의 몬로 독트린과 같은 지정학적 이익권을 추구했다.

이러한 국제 정세는 한국인들에게 국제사회의 냉혹한 현실을 깨닫게 했고, 이후 독립운동 방향에 영향을 주었다.

7. 1. 일본의 산둥반도 이권 획득

일본은 제1차 세계 대전 중 중국 산둥반도에 있던 독일의 조차지(외국이 특정 국가의 영토 일부를 빌려 통치하는 지역)인 교주만 조차지를 점령했다. 전쟁 후 베르사유 조약에서 일본은 이 지역을 넘겨받게 되었다. 이는 중국인들의 큰 반발을 불러일으켜 5.4 운동이라는 전국적인 시위가 일어나는 계기가 되었다. 또한, 이 사건은 3.1 운동 이후 한국의 독립운동에도 영향을 주었다. 조약이 체결되는 과정에서 한국의 독립 요구는 무시되었다.7. 2. 민족 자결주의 원칙의 한계

우드로 윌슨의 14개조 평화 원칙 중 하나인 민족자결주의는 일제강점기를 겪던 한국인들에게 독립에 대한 희망을 안겨주었다. 그러나 이 원칙은 강대국들의 이해관계에 따라 선택적으로 적용되는 한계를 드러냈다.[30] 베르사유 조약 제231조에는 독일과 그 동맹국의 침략으로 발생한 전쟁 피해에 대한 책임이 명시되어 있었고, 이는 다른 패전국과의 조약에도 유사하게 적용되었다.[31][32][33][34]일본 제국은 인종 평등 제안을 통해 국제 사회에서 평등한 지위를 확보하려 했으나, 서구 열강의 반대로 무산되었다. 일본 대표단은 사이온지 긴모치가 이끌었으며, 막노 노부아키(막노 노부아키 남작)와 친다 스테미 대사 등이 전권대표로 참여했다. 일본은 제1차 세계 대전 이전부터 同文同種일본어 ()를 명분으로 대한제국과 중국 등 아시아 국가들을 통합하려 했지만, 이는 일본의 이익을 위한 가부장적 지배 방식이었다. 일본은 서구 열강과 동등한 지위를 얻기 위해 아시아에서의 몬로 독트린과 같은 지정학적 이익권을 추구했다.

7. 3. 국제정치 현실에 대한 인식

미국 상원은 미국이 국제 연맹에 가입하는 것을 비준하지 않아 국제 연맹의 영향력이 줄어들었다.프랑스는 조약으로 이익을 보았지만, 라인강 좌안 지역의 영구적인 지배권을 원했기 때문에 만족하지 못했다. 베르사유 조약 435번 항목은 1860년 토리노 조약의 일부를 인정하지 않았고, 사부아의 영토 분할 관련 비무장 지대들을 제거했다. 1932년 프랑스는 국제사법재판소로부터 토리노 조약을 제대로 준수하지 않고 스위스에 무력을 앞세워 영향력을 행사한다고 판결받았다.[1]

이탈리아는 1차 대전이 《절단된 승리》로 끝났다고 불평했다. 연합국이 이스트라반도, 달마티아, 트렌토의 영토 분할 약속을 제대로 이행하지 않았기 때문이다. 이탈리아 파시스트들은 이 배신감을 민족주의의 밑거름으로 삼았다.[1]

영국 정부와 영연방 대표들은 조약에 대해 엇갈린 생각을 가졌다. 일부는 프랑스의 정책이 탐욕스럽고 복수심에 가득 차 있다고 보았다. 필립 커는 조약을 믿었지만, 프랑스가 조약을 강제로 시행하려 함으로써 유럽을 혼란에 빠뜨릴 것이라고 생각했다. 해럴드 닉슨은 "우리가 좋은 평화를 만들고 있는가?"라고 적었고, 얀 스무츠는 조약이 불안정하다고 선언하며 "우리는 제정신인가, 아니면 쇼크에 시달리고 있는가? 윌슨의 14개 조항은 어떻게 되었는가?"라고 질문했다. 그는 독일이 "총칼 끝"에서 조약에 서명하도록 해서는 안 된다고 주장했다.[1]

스무츠는 조약을 규탄하고 "새로운 국제 질서"라는 약속이 조약에 쓰여 있지 않다고 말했다. 로버트 세실은 외무부 내 많은 사람들이 조약에 실망했다고 말했다. 조약은 일반 대중으로부터 광범위한 지지를 받았지만, 독일의 불만이 증가함에 따라 여론이 바뀌었다.[1]

전시 영국 총리였던 H. H. 애스퀴스와 1918년 총선 이후 영국 의회의 독립 자유당 야당은 조약이 너무 가혹하다고 믿었다. 애스퀴스는 1920년 페즐리 보궐선거에서 하원 의석을 위해 출마하면서 조약에 반대했다.[1]

1936년 독일의 라인란트 재무장 이후 총리가 된 램지 맥도날드는 조약이 "사라지고 있다"는 사실에 "기뻐하며", 프랑스가 "엄중한 교훈"을 받았기를 바란다고 말했다.[1]

베르사유 회담 이후, 민주당의 우드로 윌슨(Woodrow Wilson) 대통령은 "마침내 세계는 미국을 세계의 구세주로 알게 되었다!"고 주장했다. 그러나 윌슨은 헨리 캐벗 로지가 이끄는 공화당 주요 인사들을 회담에 참여시키지 않았다. 1918년 선거 이후 공화당은 미국 상원을 장악했고, 윌슨이 자신들과 전쟁에 대해 논의하기를 거부한 것에 분노했다. 상원의원들은 베르사유 조약 문제에 대해 여러 입장으로 나뉘었다. 과반수 연합을 구성하는 것은 가능했지만, 조약 통과에 필요한 3분의 2 연합을 구성하는 것은 불가능했다.[1]

12~18명으로 구성된 "비화해파(Irreconcilables)"는 주로 공화당원이었지만 아일랜드계 및 독일계 민주당 의원들도 포함되어 있었으며, 조약에 강력히 반대했다. 한 무리는 로지가 추가한 유보 조항에도 불구하고 베르사유 조약을 강력히 지지하는 민주당원들이었다. 또 다른 무리는 조약을 지지했지만, 어떤 수정이나 유보에도 반대하는 윌슨을 따랐다. 로지 상원의원이 이끄는 가장 큰 세력은 공화당 의원 대다수를 차지했다. 그들은 특히 10조에 대한 "유보 조항"이 포함된 조약을 원했는데, 이는 미국 의회의 동의 없이 국제 연맹이 미국을 전쟁에 끌어들일 수 없도록 하기 위해서였다. 비화해파는 모두 윌슨 대통령의 맹렬한 적이었고, 윌슨은 1919년 여름 그들을 반박하기 위해 전국 순회 연설에 나섰다. 그러나 윌슨은 중간에 심각한 뇌졸중으로 쓰러져 사실상 그의 리더십을 무너뜨렸다.[1]

조약이 가장 통과에 가까워진 것은 1919년 11월 19일이었다. 로지와 그의 공화당원들은 찬성하는 민주당원들과 연합하여 유보 조항이 포함된 조약에 대한 3분의 2 다수에 근접했지만, 윌슨은 이 타협안을 거부했고 충분한 민주당원들이 그의 결정을 따름으로써 비준 가능성은 영원히 사라졌다. 미국 국민 전체적으로 아일랜드계 가톨릭교도와 독일계 미국인들은 조약이 영국에 유리하다고 주장하며 조약에 강력히 반대했다.[1]

윌슨 대통령 이후 그의 후임인 공화당의 워런 G. 하딩(Warren G. Harding) 대통령은 국제 연맹 결성에 대한 미국의 반대를 계속했다. 의회는 그 후 미국과 중앙 연합국 간의 적대 행위를 공식적으로 종식하는 녹스-포터 결의안(Knox–Porter Resolution)을 통과시켰다. 이 법안은 1921년 7월 2일 하딩 대통령에 의해 서명되었다. 그 직후, 1921년 미국-독일 평화 조약(U.S.–German Peace Treaty of 1921)이 1921년 8월 25일 베를린에서 체결되었다. 이 조약 제1조는 독일 정부가 베르사유 조약을 비준한 다른 연합국들이 누렸던 모든 권리와 특권을 미국 정부에 부여할 것을 의무화했다. 비슷한 두 개의 조약이 1921년 8월 24일과 29일 각각 빈(Vienna)과 부다페스트(Budapest)에서 오스트리아와 헝가리와 체결되었다.[1]

윌슨 전 대통령의 옛 친구였던 에드워드 맨델 하우스는 1919년 6월 29일 일기에 다음과 같이 적었다.

> 파리를 떠난다. 8개월이라는 운명적인 시간을 보냈다. 복잡한 감정이 교차한다. 회의를 돌이켜보면, 칭찬할 만한 부분도 있지만 후회할 만한 부분도 많다. 무엇을 했어야 했는지는 말하기 쉽지만, 그것을 실제로 실행할 방법을 찾는 것은 더 어려웠다. 조약은 나쁘며, 애초에 체결되어서는 안 되었고, 그 집행 과정에서 유럽에 무한한 어려움을 안겨줄 것이라고 말하는 사람들에게 나는 그 말에 동의하는 기분이다. 그러나 동시에 나는 이렇게 답하고 싶다. 제국을 파괴하고 그 잔해 위에 새로운 국가를 세우는 일에는 혼란이 따를 수밖에 없다. 새로운 경계를 만드는 것은 새로운 문제를 만드는 것이다. 하나는 다른 하나를 따른다. 나는 다른 평화를 선호했겠지만, 그러한 평화에 필요한 요소들이 파리에서는 부족했기 때문에 그런 평화가 가능했을지 매우 의심스럽다.[1]

많은 중국인들은 중국 내 독일 조계(Concession (territory))가 일본에 넘어가자 배신감을 느꼈다. 구홍밍은 조약 서명을 거부했고, 파리 강화 회의에 참석한 중국 대표단은 조약 체결식에서 베르사유 조약에 서명하지 않은 유일한 국가였다. 이러한 배신감은 5·4 운동과 같은 대규모 시위로 이어졌다. 남부에 대한 군사 작전 자금을 확보하기 위해 일본과 비밀리에 협상을 벌였던 Duan Qirui(段祺瑞) 정부에 대한 불만이 극심했다. 1919년 6월 12일, 중국 내각은 사임을 강요받았고 정부는 베르사유에 있는 대표단에게 조약에 서명하지 말 것을 지시했다. 결과적으로 서구 세계와의 관계는 악화되었다.[1]

1919년 4월 29일, 울리히 그라프 폰 브록도르프-란츠 외무장관의 지휘하에 독일 대표단이 베르사유에 도착했다. 5월 7일, 승전국들이 제시한 조건들, 이른바 "전쟁 책임 조항"을 포함한 조건들에 직면하여, 폰 브록도르프-란츠는 클레망소, 윌슨, 로이드 조지에게 "우리는 여기서 우리를 겨냥하는 증오의 엄청난 힘을 느낄 수 있습니다. ... 여러분은 우리에게 전쟁의 유일한 책임자임을 자백하라고 요구합니다. 그러한 자백은 제 입에서는 거짓말이 될 것입니다."라고 대답했다.[1]

독일이 협상에 참여할 수 없었기 때문에, 독일 정부는 불공정한 요구라고 생각하는 것과 "명예 훼손"에 대해 항의했고, 곧 평화 회의 절차에서 철회했다.[1]

모든 정파의 독일인들은 조약을 비난했다. 그들이 독일이 전쟁을 시작한 데 대한 책임이 있다고 보는 소위 "전쟁 책임 조항"은 국민의 명예를 모욕하는 것으로 여겨졌다. 추정되는 전쟁 범죄자들을 인도하라는 조항들 또한 큰 불쾌감을 야기했는데, 그 이유는 많은 피고인들이 영웅으로 여겨졌고, 또한 연합군이 일방적인 정의를 적용하고 있다고 여겨졌기 때문이다. 그들은 이 조약을 "독재(Diktat)"이라고 불렀는데, 그 조건들이 독일에게 수락하거나 거부하거나 하는 선택권만 주어졌기 때문이다. 독일의 첫 번째 민주적으로 선출된 정부 수반인 필리프 샤이데만은 조약에 서명하기보다는 사임했다. 1919년 5월 12일 바이마르 국회에서 감정적이고 논쟁적인 연설에서 그는 이 조약을 "끔찍하고 살인적인 마녀의 망치"라고 불렀고, 다음과 같이 외쳤다.

> 그런 식으로 자기 자신과 우리를 속박한 손은 어느 손이 시들지 않을까요?

연설 말미에 샤이데만은 정부의 의견으로는 조약이 받아들일 수 없다고 말했다.[1]

샤이데만의 사임 후, 구스타프 바우어의 지휘하에 새로운 연립 정부가 구성되었다. 대통령 프리드리히 에베르트는 독일이 불가능한 상황에 처해 있음을 알고 있었다. 그는 동포들과 마찬가지로 조약에 대한 혐오감을 공유했지만, 정부가 조약을 거부할 수 없는 상황에 처할 가능성을 충분히 고려할 만큼 냉철했다. 그는 독일이 조약에 서명을 거부하면 연합군이 서쪽에서 독일을 침공할 것이라고 믿었고, 침공이 발생할 경우 군대가 방어할 수 있다는 보장은 없었다. 이를 염두에 두고 그는 원수 파울 폰 힌덴부르크에게 연합군이 전쟁을 재개할 경우 군대가 의미 있는 저항을 할 수 있는지 물었다. 만약 군대가 조금이라도 버틸 가능성이 있다면, 에베르트는 조약 비준에 반대할 것을 권고할 의향이었다. 힌덴부르크는 참모총장 빌헬름 그뢰너의 재촉을 받고 군대가 제한적인 규모라도 전쟁을 재개할 수 없다는 결론을 내렸다. 그러나 에베르트에게 직접 알리지 않고, 그뢰너에게 정부에 적대 행위가 재개될 경우 군대가 불가능한 상황에 처할 것이라고 알리도록 했다.[1]

힌덴부르크의 답변을 받은 바우어 정부는 "전쟁 책임" 조항과 전쟁 범죄자와 전 황제의 인도를 요구하는 조항을 제외한다는 단서를 달고 조약에 서명할 것을 권고했다. 연합군이 조약의 전면 수용 외에는 아무것도 거부한 후, 국회는 찬성 237표, 반대 138표, 기권 5표로 조약 서명에 찬성했다(총 대의원 421명). 결과는 마감 시간 몇 시간 전에 클레망소에게 전보로 통보되었다. 바우어 정부는 수락과 함께 다음과 같은 성명서를 포함했다.[1]

> 독일 국민의 명예는 폭력 행위로 손상되지 않을 것입니다. 지난 4년간의 끔찍한 고통 이후, 독일 국민은 외부에서 그것을 방어할 수단이 없습니다. 따라서 압도적인 힘에 굴복하고 평화 조건의 엄청난 불의에 대한 견해를 포기하지 않고, 독일 공화국 정부는 연합국 정부가 부과한 평화 조건을 수락하고 서명할 준비가 되어 있다고 선언합니다.

헤르만 뮐러 외무장관과 요하네스 벨 식민 장관이 독일을 대표하여 베르사유에 가서 조약에 서명했다. 이 조약은 1919년 6월 28일에 서명되었고, 7월 9일 국회에서 찬성 209표, 반대 116표로 비준되었다.[1]

참정권을 박탈당하고 종종 식민지화된 "비백인" 세계는 새로운 질서가 주요 세계 강국들에 의해 인종 평등 원칙을 인정받을 전례 없는 기회를 열어줄 것이라는 높은 기대를 가지고 있었다. 일본 외교는 "황색 위험"이라는 수사와 백인의 짐이라는 가정에 기반한 오만함에 대한 쓰라린 기억을 가지고 있었고, 일본 사업가들에 대한 인종차별의 증가, 아시아인에 대한 엄격한 이민 제한, 그리고 일본의 이익에 적대적인 법원 판결 등 서구 국가들이 자국민을 대하는 방식에 의해 악화된 기억을 가지고 있었다. 막노 노부아키 남작과 친다 스테미(Chinda Sutemi) 대사 등이 전권대표로 참여한 일본 대표단은 원로 사이온지 긴모치가 이끌었다.[1]

베르사유는 제1차 세계 대전 중 특히 미국과의 관계에서 강화된 이러한 강요된 열등감을 뒤집을 기회를 나타냈다. 그들의 성장하는 산업 역량과 독일의 극동 영토 정복에 대한 자신감, 그리고 협상국에 대한 입증된 충실성은 마침내 승전한 열강들 사이에서 그들의 정당한 자리를 차지할 수 있게 해줄 것이라고 생각했다. 그들은 국제 연맹 위원회에서 인종 평등 원칙을 인정받기 위해 특히 미국 대표단의 지지를 요청했다. 이를 위한 그들의 제안은 각국의 내부 압력에 민감했던 영국, 프랑스, 미국, 호주 외교관들에 의해 일관되게 거부되었다. 윌슨 자신은 미국에서 인종 차별 정책을 시행한 사람이었고, 클레망소는 공개적으로 조롱했으며, 아서 밸푸어는 아프리카인을 유럽인보다 열등하다고 여겼다. – 평등은 특정 국가 내의 사람들에게만 해당되는 것이었다 – 윌리엄 휴즈는 "일본인을 때려라"는 태도를 취하며 백호주 정책의 목소리 높은 옹호자였다.[1]

중국 사절 구홍명(Wellington Koo) 등의 지원을 받은 일본의 조약에 인종 평등 제안을 포함시키려는 시도는 광범위한 지지를 받았지만, 막노의 설득력 있는 연설에도 불구하고 미국, 영국, 호주가 거부하면서 사실상 거절되었다. 막노는 연맹의 목표, 과거의 잘못, 미래의 열망을 감안할 때, 파리에 모인 세계 지도자들은 적어도 "국가의 평등 원칙과 그 국민에 대한 공정한 대우"를 공개적으로 선언해야 한다고 말했다.[1]

일본은 제1차 세계 대전 이전과 중에도 한국인과 중국인과 같이 일본인과 같은 인종과 문화에 속한다고 여겨지는 아시아인(同文同種|도분 도슈일본어)을 통합한다는 명분으로 대륙 식민주의의 활발한 확장을 시작했지만, 가부장적 방식으로 일본의 이익에 종속시키는 것을 목표로 했다. 전통적인 서구 열강과 유사한 지위를 가진 세계 행위자로 인정받기를 열망하는 일본은 아시아에서 일본의 적절한 지정학적 이익권이 인정될 아시아 몬로 독트린을 구상했다. 몇 년 전, 일본은 중국과 적도 북쪽 태평양에서 독일이 행사했던 권리를 상속받겠다는 주장에 대한 영국과 프랑스의 지지를 확보했다. 이러한 비밀 협정을 모르는 미국 정책 전문가들은 그럼에도 불구하고 일본이 중국의 자율성 추구를 위태롭게 할 프로이센식 모델을 채택했다고 제안했고, 이러한 고려 사항은 윌슨에게 영향을 미쳤다.[1]

그럼에도 불구하고 일본은 교주만 조차지와 적도 북쪽의 모든 독일령 뉴기니 영토를 포함한 영토를 얻어 남양 위임 통치령을 형성하면서 조약에서 나왔다.[1]

참조

[1]

서적

Preamble

s:Treaty of Versaill[...]

[2]

서적

Signatures and Protocol

s:Treaty of Versaill[...]

[3]

서적

President Wilson's "Fourteen Points" Speech

s:Fourteen Points Sp[...]

[4]

서적

Common Sense

1919-07-05

[5]

서적

da Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni

[6]

서적

Articles 227–230

s:Treaty of Versaill[...]

[7]

서적

Article 80

s:Treaty of Versaill[...]

[8]

서적

Part XII

s:Treaty of Versaill[...]

[9]

서적

Article 246

s:Treaty of Versaill[...]

[10]

서적

Articles 33 and 34

s:Treaty of Versaill[...]

[11]

서적

Articles 45 and 49

s:Treaty of Versaill[...]

[12]

서적

Section V preamble and Article 51

s:Treaty of Versaill[...]

[13]

서적

Articles 81 and 83

s:Treaty of Versaill[...]

[14]

서적

Article 88 and annex

s:Treaty of Versaill[...]

[15]

서적

Article 94

s:Treaty of Versaill[...]

[16]

서적

Article 99

s:Treaty of Versaill[...]

[17]

서적

Articles 100–104

s:Treaty of Versaill[...]

[18]

서적

Article 22 and Article 119

s:Covenant of the Le[...]

[19]

서적

Article 156

s:Treaty of Versaill[...]

[20]

서적

Part V preamble

s:Treaty of Versaill[...]

[21]

서적

Articles 159, 160, 163 and Table 1

s:Treaty of Versaill[...]

[22]

서적

Articles 173, 174, 175 and 176

s:Treaty of Versaill[...]

[23]

서적

Articles 161, 162, and 176

s:Treaty of Versaill[...]

[24]

서적

Articles 42, 43, and 180

s:Treaty of Versaill[...]

[25]

서적

Article 115

s:Treaty of Versaill[...]

[26]

서적

Articles 165, 170, 171, 172, 198 and tables No. II and III.

s:Treaty of Versaill[...]

[27]

서적

Articles 181 and 190

s:Treaty of Versaill[...]

[28]

서적

Articles 185 and 187

s:Treaty of Versaill[...]

[29]

서적

Articles 198, 201, and 202

s:Treaty of Versaill[...]

[30]

서적

Article 231

s:Treaty of Versaill[...]

[31]

서적

Treaty of Saint-Germain-en-Laye, Article 177

s:Treaty of Saint-Ge[...]

[32]

서적

Treaty of Trianon, Article 161

s:Treaty of Trianon/[...]

[33]

서적

Treaty of Neuilly-sur-Seine, Article 121

s:Treaty of Neuilly/[...]

[34]

서적

Treaty of Sèvres, Article 231

s:Treaty of Sèvres/P[...]

[35]

서적

Articles 232–235

s:Treaty of Versaill[...]

[36]

서적

Article 428

[37]

서적

Article 429

[38]

서적

Article 430

[39]

서적

Part I

[40]

서적

Constitution of the International Labour Office Part XIII preamble and Article 388

[41]

서적

Article 295

[42]

뉴스

독일, 제1차 대전의 배상금 완제 종결에서 92년 후

https://www.nikkei.c[...]

日本経済新聞

2010-10-04

[43]

웹사이트

제1차 세계대전과 국내외의 관계

https://www2.nhk.or.[...]

日本放送協会

2013-01-09

[44]

서적

대사전

삼성당

[45]

백과사전

베르사유 체제

2023-03-02

[46]

서적

와이마르 공화국

중앙공론신서

1963-11-18

[47]

기타

덴마크의 민족 연구가 C.H. 클라우센의 조사에 근거한

[48]

논문

교황 베네딕토 15세의 평화 공작과 독일 제국 재상 게오르크 미하엘리스

상지대학

[49]

서적

회고록

[50]

서적

제2차 세계대전·히틀러의 싸움

분춘문고

[51]

서적

[52]

기타

서명 원본·다이쇼 9년·조약 제1호·동맹 및 연합국과 독일국과의 평화 조약 및 부속 의정서

https://www.jacar.go[...]

[53]

서적

서양 문명의 역사

소나무

1996-04-05

[54]

서적

프랑스의 역사

까치글방

2013-03-11

[55]

기타

[56]

뉴스

논란의 끄아이 도르세이 문서의 이사

http://www.lefigaro.[...]

피가로

2008-12-20

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com